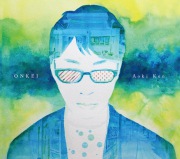

ミュージシャンとしての生き様を込めてーー青木健、2年ぶりとなる新作『ONKEI』を1週間先行でフル試聴開始

2012年9月に自主制作でリリースした1stアルバム『Aoki Ken』から約2年のときを経て、シンガー・ソングライターの青木健が、2ndアルバム『ONKEI』を完成。ジャーナリストの堀潤から映画『変身 − Metamorphosis』のエンディング・テーマにも抜擢、その才能は各所から注目されています。前回のインタヴューでは、音楽一本で生きていくと決意した経緯をインタヴューで迫りましたが、そのときから気持ちは大きく変化し、本気度とパッションを持って練り上げられた全12曲が収録されています。本来持ち合わせた才能に、理屈では言い表せない情熱が加わり、練りに練られた珠玉の楽曲たち。OTOTOYでは、CDより1週間先行の10月27日よりハイレゾ配信するとともに、11月3日(月)まで全曲フル試聴で『ONKEI』をお届けします。また、インタヴューで青木の2年間、そして本作についてに迫りました。青木健という音楽家のパッションにぜひ触れてみてください。

期間限定『ONKEI』の先行フル試聴開始(2014年11月3日(月)まで)

CDより1週間先行の10月27日よりハイレゾ配信予定

青木健 / ONKEI(24bit/44.1kHz)

【TRACK LIST】

1. 相変わらず

2. 流れる

3. 3番目の引き出しにある

4. phu hiep

5. ハシルマチ

6. Q

7. A

8. w a lk

9. 終わる季節

10. onkei

11. こはる

12. Wings

【販売形態】WAV、FLAC、ALAC

【販売価格】共に250円 / 1,500円(税込)

【販売開始日】2014年10月27日(月)

INTERVIEW : 青木健

青木健が2ndアルバムを完成させたと連絡をくれたのは、リリース予定日から3ヶ月ほど前のことだっただろうか。一緒に送られてきた新作のデータを、僕はなかなか聴けずにいた。2年前にリリースされた1stアルバム『Aoki Ken』は、青木のやりたいことが詰め込まれた作品で、その想いがかなり強く、どこか一方的なコミュニケーションに感じる部分もあったのだ。だから、2年の歳月を経た2ndアルバムは、さらなる重量感のある作品なのだろうと予測し、こちらもちゃんと聴く準備を整えてから聴こうと思ったのである。そして、ようやく休日に腰をすえて再生した『ONKEI』というアルバムは、僕の予想をはるかに越えた作品であった。たしかに重量感があるのだけれど、重すぎず、全曲をすっきり通して聴くことができる。要するに飽きないのだ。なぜこんな作品を作ることが可能だったのか? それを探るために何度も聴き返した。その楽曲構成、アレンジ力、それぞれが格段に進化している。なぜなのだろう? それが知りたかった。その理由は、青木へのインタヴューで明らかになった。その変化について語る青木の言葉には、ミュージシャンとしてだけでなく、なにかを作ることの本質があるのではないかと思っている。青木の音楽とともに、その言葉に注目してみていただきたい。

インタビュー & 文 : 西澤裕郎

メジャーとかメジャーじゃないとかまったく関係なく、みんな対等に見るんだって

ーーアルバム・タイトルにもなっている「ONKEI」って、“恩恵”でも“音景”でもなく、青木さんが大学時代に所属していたサークルのスタジオの名前なんですね。

青木 : そうなんですよ。前作は自分の名前をタイトルにしたので、今回は自分の音楽活動のルーツとなるものをタイトルにしたかったんです。

ーーということは、大学時代の軽音楽部がルーツとして大きい?

青木 : はい。大学時代に軽音部に入っていなければ、いまのような音楽活動はしていなかったと思います。前作と今作を通して、青木健の名刺的なアルバムを作るという考えのもと、ONKEIでは自身の音楽表現のルーツを意識して作りました。ただ、はっきり言って1曲1曲の重みというか、クオリティはまったく今作のほうが上だと思っています。気合いもまったく違うというか(笑)。

ーー青木さんは1stをリリースするタイミングで仕事を辞めたじゃないですか? そこから音楽一筋でやってきた2年間ということになりますが、この期間で青木さん自身に変化もあったんじゃないですか。

青木 : 前作を制作した際は、できるかぎり手配りでいろんな人に音源を渡したりして、そこから音楽の仕事を得られればっていう気持ちだったんですけど、いまは音楽を楽しむ、人生を楽しむっていうほうに完全に気持ちが傾いていて、そこの差がまずありますね。あと、音源の販売形態も前作では直販と委託販売のみだったのですが、より多くの人に聴いてもらうために、今回からディストリビューターを通してCDを流通させます。

ーーそれくらいの自信作だと言い換えることもできそうですね。

青木 : 1stのときは、自分は"メジャー・デビューしていないアーティスト"であると勝手に枠をつけていて。例えば、レディオヘッドと自分の作品を聴き比べて全然クオリティが違ってもしょうがないと思っていて、そういう気持ちが音源に入っちゃってたんです。でも、2ndでは、どんなメジャー・アーティストとも対等に競争し合える音源を作ろうというコンセプトで、自分の中でクオリティはできるかぎりあげて作りました。

ーーそう思うきっかけがあったんですか?

青木 : ジャーナリストの堀潤さんから映画のエンディング・テーマの提供依頼をいただいて、その映画のオープニングが坂本龍一さんとユザーンさんの曲だったんです。そこでまず自分の音楽家としての立ち位置にハッとしました。その後、堀潤さんがラジオなどで僕の音楽をすごく紹介してくださって、いろんな方から声かけられたんですけど、メジャーとかメジャーじゃないとかまったく関係なく、みんな対等に見るんだってことを実感して。そこから意識が大きく変わっていきました。気づくのがすごく遅かったんですけどね(笑)。曲のクオリティは、もう絶対に妥協はしないっていう決意がようやくそのころから出てきました。

ーーリリースまで2年かかったというのは、なにか理由があったんでしょうか。

青木 : 制作をはじめたのは今年の1月なんですけど、それまでは試行錯誤する期間でした。具体的には、前作『Aoki Ken』をいろんな人に配ることやライヴで売ることで人と繋がりを作ろうとしたり、そこで繋がった映像系アーティストとコラボイベントを行なったり、結局1年半くらいはPR活動とイベント運営に時間を費やしていました。その1年半の間に、本当にいろんな人に会って、駄目出しをされたり。

ーーえっ、駄目出しってどんなことをされたんですか?

青木 : プロデューサー的視点がないと駄目だとか、音源から必死さが感じられないとか。あと、単純に音源を配ってもほとんどは無反応でした。ただ、音楽ってその人のカラーというか生き様みたいなものが必ずあるので、それを好きになってくれる人は近づいて来てくれるんですよね。それが堀潤さんだったり、イベントを手伝ってくれる友人だったり、イラストレーターさんだったり。ちょっとずつそういう人と出会って、いろいろ教えてもらって。後から思うと『ONKEI』を制作するまでの2年間は結構のんびり活動を進めていたかもしれませんね(笑)。

ーー(笑)。音楽でやっていくと決めて仕事を辞めて、自信作を渡したのにダメ出しをされたら、プライドが崩されていくことはなかったですか?

青木 : 逆に、楽しかったというか。う~ん、ちょっと表現が違うかな… 刺激的でした。そういうのを欲してたんです、正直言うと。

ーー確かに、年齢を重ねていくと、そういうふうに言ってくれる人いなくなりますもんね。

青木 : そうなんですよ。それも実感してますね。言ってくれる人がいなくなるから、あえて聞くと。

試行錯誤をしたなっていうのは作品から伝わる

ーーちなみに、曲自体の意見には、どういうものがありました?

青木 : 例えば、このアレンジは確かに正解なんだけど、もっと方法あるよねって。絵とか文章もそうだと思うんですけど、試行錯誤をしたなっていうのは作品から伝わると思っていて。それで言うと、1stは13曲の半分以上が1日で録り終わってるんですね。要はあまり煮詰めていないっていうことで、もう少し煮詰めろってことも言われました。手を抜いてるって言ったら変なんですけど、確かにたまたまできた完成形をそのままパッケージした感が1stにはあったんです。でも2ndは、1曲に対してパターンを5つ作って取捨選択したり、3つ作ったパターン全部をミックスしたり、それまでやったことのないレベルで試行錯誤をしました。

ーーそういう意味で考えると、煮詰めた感じはすごく出ている作品だと思います。1曲目「相変わらず」は、白黒からカラーになったくらい印象が変わりました。

青木 : あれは元々10年以上前に作った曲なんですけど、当時大好きだったくるりの「ばらの花」にインスピレーションを受けてできた曲でした。「ばらの花」のような曲を作りたいと思って当時活動していたバンドで曲を練り上げて行ったんですけど、今回のバージョンでもそのときの気持ちもなるべく残したアレンジになっています。歌詞も、今読むとわかりづらいなと思ったり、意味がわからないなと思ったり(笑)。それでも、あえて30代の気持ちを入れなくても、あのときの若さのようなものをパッケージしたいなと思って。

ーー最初のピアノも印象的ですね。なんか暗いというか(笑)。

青木 : あのイントロはシガー・ロスの曲から着想を得たんです。リバーブの感じとかすごくいいと思って。アップライト・ピアノをジメジメした狭い部屋で録ってるような、そんな雰囲気を作りたかったんです。

ーー本当に創意工夫されていて、転調されるとかじゃなくて、サウンド面で聴き手を飽きさせないんです。どうしてこういうアレンジができたんだろうって不思議なんですよ。

青木 : 僕からしたら、逆にそういうふうに聴いてくれるんだって意外だったんですよね。「相変わらず」はそこそこ長い曲なので、いろいろ音楽の情景を変えて飽きさせないことに気をつけてアレンジを進めて行きました。バンドと打ち込みの間みたいな曖昧な雰囲気をねらってやったところもあります。

ーーピアノもあとから加えていったんですか。

青木 : ピアノは相当後なんですよ。バンド時代のアレンジでもピアノが入っていなくて、歌とギターとベースとドラムのシンプルな曲だったんです。ピアノを入れることで新たに曲の顔がいろいろ見えてきて、またちょっとずついじっていって。実はこの1曲に3ヶ月かけてるんです。だから、一小節どころか、音符一個の範囲で修正をかけてかけて作り上げていきました。

ーーかなり細かいところまで詰めたんですね。

青木 : でも、これ最初、一度完成させるんですが、そのバージョンを改めて聴いて、世に出す意味がないなと思ってしまい、しばらくずっとアレンジに悶々としていたんです。でもアルバムに入れたい、なんとかしたいって思っていたら、シガー・ロスの音源に出会い、ピアノのフレーズが生まれたんです。そこから、まだなにか足りない足りないと思って試行錯誤を繰り返し、ようやくいまの形に至りました。

ーー世に出す意味がないっていうのはどういうことですか?

青木 : 単純に前のバージョンを聴いていて、自分が興奮しない、つまんない曲だなと思っちゃったんです。以前は、冒頭でお話したように「メジャー・アーティストには負けるけど、誰かは好きになってくれるかもしれない」という甘い考えのもと作品を発表していたんですが、今作からは自分の満足する物以外は全部却下っていうことをやったんです。そんなの、みんなきっと普通にやっていることで、僕がそこに辿り着くのが遅すぎたんでしょうけど(苦笑)。

ーーでも、それってすごく重要なことですよね。「こういうのやれば一般の人には受けるんじゃないか」みたいに作ったものは多分おもしろくないですよね。自分がおもしろいって思わないことを、人がおもしろいと思うわけないですから。

青木 : そうなんですよね。ライヴもそうなんですけど、演奏者が興奮して倒れるくらいのパフォーマンスをしないとお客さんに伝えたいものも伝わらないし、お客さんを楽しませたいんだったら自分がもっと楽しまないといけないというか。それをようやく最近、2ndを制作して行く過程で思いましたね。それもあって、まず楽しもうと。その楽しんでる感じをパッケージしたり、ライヴで見せたりしてくうちに仕事も得たいなというか。メインはどちらかというと楽しみたいというところが強いです。

単純に、やりたいことをやればいいんじゃないの? って

ーー前回のインタヴューのとき、音楽をやめて会社に戻るってこともあるのかなという印象を勝手に持っていたんですけど、もう戻れなさそうですね(笑)。

青木 : もう無理ですね。2年前のインタビューのときは、音楽だけでやってみて、ダメだったら会社員に戻ろうみたいな非常に甘い考えがきっとあったんです。そんな気持ちじゃいい作品が作れるわけがないですし、ましてや音楽に限らずどの業界でも、トップ品質の製品を作れるはずがないですよね。

ーー話を聞いていて、この2年で青木さんの価値観が広がった上で、できた作品なんだなってことがすごく伝わってきました。驚いたことに、ほとんど青木さんが一人で楽器も演奏して自宅でレコーディングしているんですよね? 宅録感を全然感じなかったです。

青木 : 宅録だとあまりわからないように、できるだけスタジオのような空間を感じれるよう音も工夫をしています。バンドでレコーディングした経験もふまえ、これは極端に宅録っぽいなと思ったらそこは却下したりしてました。また曲によっては、わざとドラムのミス・ショットを入れたり、やりすぎない程度を狙って入れているので、そういうのが雰囲気に巧く効いてくれていればいいなと思います。

ーーあえてサポート・ミュージシャンを使わなかった理由はどこにあるんですか?

青木 : 僕じゃないと出せないからという自信というか、傲慢というか(笑)。要するに、自分がやりたかったからですね。その理由っていうのはちゃんとあって、今作は名刺代わりの音源第2弾なので、『Aoki Ken』と繋がるところがほしかったんです。実際『Aoki Ken』は全部自分でやっているんですね。僕の中で前作と今作はペアなので、ここは全部やっちゃおうと。そういう意思が強かったですね。

ーーなるほど。ある意味プレゼンみたいな意味合いもあるわけですね。

青木 : そうですね。こういうのが好きだとか、これができます、とか。

ーー例えば、次回スタッフを入れてやるとしたときに、これがひとつのモデルケースのような作品になると思うのですが。

青木 : そうですね。もし人を呼んでやるんだったら、その人のプレイ・スタイルは最大限に尊重したいので、多分違うサウンドになるとは思います。実際、次は人を呼んで作ろうかなとも思っています。

ーー今回リリースして当面の青木さんの次なるひとつの目標みたいなものはどこに定めてらっしゃいますか。

青木 : 簡単に言うと、もう少し"かっこいい"音楽家になりたいです(笑)。すごく抽象的な言葉なんですけど、僕の好きなミュージシャンって、とにかく"かっこいい"んですよね。結局はそこを感じ取る理由として、そのミュージシャンの生き様があるのかも知れませんが、いままではここまでやっとけば大丈夫だろうって気持ちが根にあるようなやり方をしてきて、それって、単純にかっこよくはないですよね? そうじゃなくて、最終的には青木健はこういうことを言いたいんだとか、なんかいいね、みたいなことを思われるアーティストにならきゃと思っていて。自分がそういうアーティストが好きだし、そうしないと誰も見向きもしないし、音楽の世界でビジネスをするのは無理だなと思っています。まずはそこですね。

ーー生き様って言葉が出たように、音楽でビジネスをする上で、理論だけではないパッションみたいなものが必要だっていうことですよね。

青木 : まさにそうですね。それも、最近痛感したんです。例えばですけど、これ誰に聞かせたいの? って言われて、「30代の人に聴かせたいから、こういうアレンジにしたんです」ということをいままで言ってたんですけど、なんか違うなと思って。単純に、やりたいことをやればいいんじゃないの? っていう気持ちで、いまはいます。ターゲットとかは、もちろん大事だけど、まずはそこだろうって。パッションですよね。そんな思いが、今作には溢れんばかりに詰め込まれていると思うので、少しでも多くの人にこの音源を聴いてほしいですね。

RECOMMEND

青木健 / AOKI KEN

2011年より音楽活動に専念し活動を続けている、音楽家兼シンガー・ソングライターの青木健が、2012年9月に自主制作でファースト・アルバム『Aoki Ken』を完成させました。SoundCloudやYouTubeなど、様々なメディアを使いこなし、すでに100もの音源を公開。その作曲能力は、EMIミュージックの加茂啓太郎からもお墨付きをもらうほど。プレイヤーとしてのみではなく、作曲家としても活動している青木の名刺代わりのアルバム『Aoki Ken』を、OTOTOYで配信中。

くるり / THE PIER(24bit/44.1kHz)

くるりが、11作目となるオリジナル・アルバム『THE PIER』を完成させた。アジア、中東、欧米、アフリカといった世界各地の情緒を取り込み、過去、現在、未来を行き来できるような音楽要素がふんだんに詰め込まれている。これは、どこかで聴いたことがある懐かしさを持ちながら、まったく聴いたことのないような新鮮な作品だ。シタールやメロトロンといった楽器から、iPhoneのアプリで作られたノイズ音まで使用された本作を、OTOTOYではハイレゾ配信する。ハイレゾだからこそ味わえる豊かな音楽体験をお楽しみただきたい。いい音を届けるというミュージシャンとしての使命感とともに本作を作り上げた、くるりへのインタヴューも掲載する。音楽の未来が、ここで変わる。それくらい衝撃的な『THE PIER』。ごゆっくりご堪能あれ。

Sigur Rós / Kveikur

高く美しい声と繊細で芯のあるサウンドで唯一無比の世界を作りあげる、アイスランドを代表するバンド、Sigur Rós。2013年5月には日本武道館公演をソールドアウトさせ、圧巻のステージを繰り広げた。このたび、スタジオ・アルバムとしては7枚目となる新作『Kverikur(クウェイカー)』を日本先行リリース。前作までの美しい世界とはひと味違った、ダークでヘヴィーなサウンドが印象的な作品となっている。キーボード奏者のキャータンが脱退し、3人体勢となったSigur Rósの新たな一歩に耳を傾けてほしい。

PROFILE

青木健

1980年東京都生まれのシンガー・ソングライター。2013年、ジャーナリスト堀潤の初監督作品の映画『変身 -Metamorphosis』のEDテーマに「想い出す頃」を起用される。おおさかカンヴァス2013のテーマ曲コンペに「流れる」で入賞。ライヴ活動も定期的に行っており、アート・ディレクターやイラストレーターとのコラボを企画しイベント主催する等、独自の音楽活動を展開している。2012年9月、1st Album『Aoki Ken』をリリース。